Bluetooth 6.0で注目されている技術に**「チャネルサウンディング(Channel Sounding)」**があります。この技術はこれまでのBluetoothの課題を解決し、より多くのアプリケーションへの採用が期待されております。

1. チャネルサウンディングとは?

チャネルサウンディングとは、簡単に言えば「Bluetooth機器同士が電波の伝わり方を調べる仕組み」です。これにより、単に通信を安定させるだけでなく、**機器同士の距離を測る(測距)**ことが可能になります。

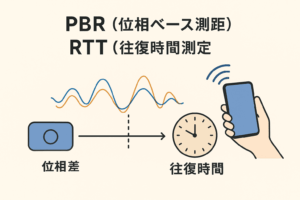

特にBluetooth 6.0では、

-

PBR(Phase-Based Ranging:位相ベース測距)

-

RTT(Round Trip Time:往復時間測定)

という2つの測距技術が活用されます。

それぞれの説明のその前に・・・

🔹従来のBluetooth測距方法

1. RSSI(受信信号強度指標)

-

仕組み:受信した電波の強さ(信号強度)を測定し、距離を推定。

-

特徴:

-

簡単・低コスト。

-

ただし壁や人の影響、反射・干渉に弱く精度が低い(誤差数m~十数m)。

-

2. AoA/AoD(到来角度 / 出発角度)

-

仕組み:複数アンテナを用いて信号が来る方向(角度)を推定し、三角測量的に位置を割り出す。

-

特徴:

-

屋内測位(方向推定)に強い。

-

アンテナアレイが必要で、ハードウェアが複雑化・高コスト化。

-

2. PBR(位相ベース測距)

電波は波のように山と谷があります。送った波と受け取った波を比較すると、わずかなズレ(位相差)が生まれます。

このズレの大きさから「どれくらい離れているか」を推定するのがPBRです。

-

メリット:数cm単位の高精度な距離測定が可能

-

デメリット:距離が長くなると「どの波の山か谷か」が分かりにくくなるため、補正が必要

👉 簡単に言えば、「波のズレをものさし代わりにして距離を測る」方法です。

3. RTT(往復時間測定)

もう一つはシンプルで直感的な方法です。

AからBに信号を送り、Bがすぐに返す。Aが「行って帰ってくる時間(往復時間)」を測れば、その距離がわかります。

-

メリット:距離が長くても測れる

-

デメリット:精度はPBRほど高くない(誤差が数十cm~m)

👉 「電波のキャッチボールで距離を測る」とイメージするとわかりやすいです。

4. PBRとRTTを組み合わせると?

Bluetooth 6.0では、この2つを組み合わせて使うことができます。

-

PBRで近距離を高精度に

-

RTTで中距離を安定的に

両者の長所を取り入れることで、近距離から中距離まで幅広く精度の高い測距が可能になります。

これによってBluetoothが課題としてきた測距において、既存のRSSIやAoA/AoDよりも信頼性や精度が高く、かつ採用しやすい技術となりました。

🔹まとめ(違い)

| 技術 | 方式 | 精度 | コスト/実装 | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| RSSI | 信号強度 | 3〜10m程度 | 低 | 粗い存在検知 |

| AoA/AoD | 電波の角度 | 1〜3m程度 | 中~高(アンテナ多数) | 屋内測位(方向推定) |

| Channel Sounding (PBR/RTT) | 位相差・時間遅延 | 10cm〜数十cm | 中 | 高精度測距、屋内ナビ、AR/VR、車載 |

5. 私たちの生活がどう変わる?

この技術によって、次のような応用が期待されています。

-

屋内ナビゲーション:建物の中でも数十cm単位で現在地を把握

-

セキュリティや認証:本当に近くにいるデバイスだけを信頼する仕組み

-

AR/VR体験:デバイス間の距離を正確に把握し、没入感を向上

-

IoT機器:スマート家電が「人との距離」に応じて自動で動作

Bluetoothが「つなぐ技術」から「距離を測る技術」へと進化することで、これまでにない新しいサービスや製品が生まれるでしょう。

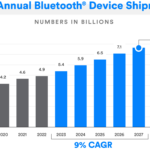

6. 最後に

RaytacではBluetooth 6.0に対応するNordic SoC nRF54シリーズのモジュール化を進めており、一部現時点で既に量産体制(Nordic nRF54L15 SoC搭載 AN54L15シリーズ)となっております。サンプルのご要望・御見積依頼はお気軽に。

問合せメールアドレス:lbt_bt@fukumi.co.jp